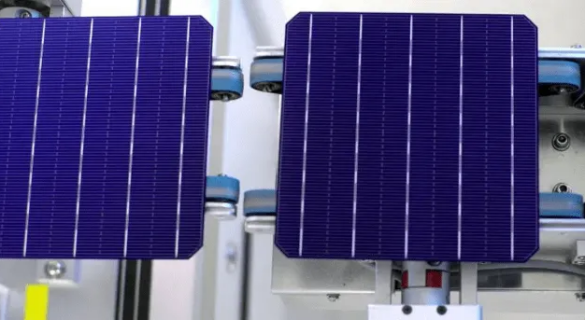

在当前光伏、新能源及消费电子产业高速发展的背景下,电子银浆作为核心导电材料正面临严峻的成本挑战。然而全球产业链竞争白热化态势下,银粉原料价格持续攀升已形成"卡脖子"效应。如光伏领域,高效双面异质结(HJT)电池虽凭借转换效率高、温度系数低及双面率等成为技术迭代方向,但其双面电极结构导致单位银浆耗量较传统PERC电池增加40%-60%。同时,MLCC产业端,随着消费电子向“高容量、小尺寸、高可靠性”等微型化规格演进,单台5G设备MLCC用量突破1500颗,银电极材料成本占比已飙升至总成本的35%。面临持续上涨的成本压力,产业界正加速寻求更具成本效益的导电材料替代方案。

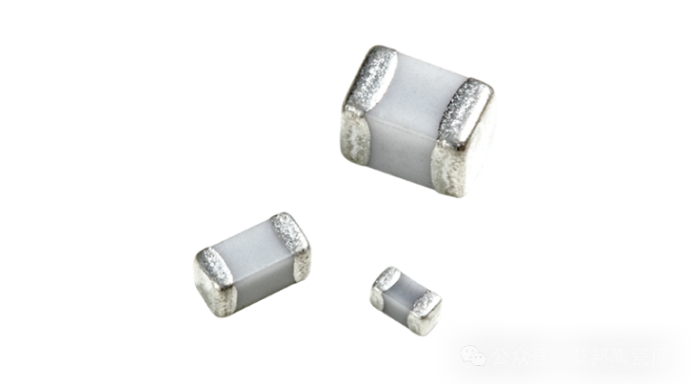

相较于银粉,铜凭借其资源分布广泛、储量丰富的特性,在成本效益方面展现出显著优势。这一特性推动微纳米级铜粉在多层陶瓷电容器(MLCC)电极领域实现了突破性应用,成功替代部分传统银浆材料,并显现出广阔的产业化应用前景。作为电极材料,铜粉具有电阻率与银相近、电子迁移率低等优点,既可提供与银相近的导电性,保证MLCC的使用性能,也有提升多层陶瓷电容器(MLCC)的长期稳定性。目前,以Ni为内电极、Cu为端电极的贱金属电极MLCC,因其可满足贵金属电极MLCC的性能被广泛应用。

在光伏电池应用领域,传统铜粉材料面临一个关键性技术瓶颈——其易氧化特性会导致导电性能显著劣化,难以满足光伏组件25年以上使用寿命的可靠性要求。这一技术痛点催生了具有革命性意义的银包铜粉技术:通过精确控制电镀工艺,在铜粉基底表面形成厚度可控的致密银镀层,成功构建出具有典型"核-壳"结构的复合导电材料,实现了双重效益:铜芯占比达90%以上的结构大幅降低了银用量,同时银镀层的连续包覆又使其导电性、抗氧化性等关键指标接近纯银粉水平。正是这种"低成本+高性能"的独特优势,使得银包铜粉在HJT等双面电池用低温银浆中的渗透率呈现指数级增长,目前已成为光伏行业实现"降本增效"战略最具潜力的技术路径之一。

为确保铜粉及银包铜粉性能满足高端应用要求,并实现规模化稳定生产成功替代银粉,深入理解微纳米铜粉和银包铜粉的核心技术特性(如粒径分布、形貌控制、表面状态、抗氧化性、烧结性能、导电性等),并对其精细化的生产工艺进行严格精准的控制,是关键所在。9月25-26日,于苏州举办的“2025全国纳米金属粉体/浆料制备与应用创新发展论坛”,粉体圈邀请了昆明理工大学冶金与能源工程学院的黄惠教授分享报告《微纳米铜粉和银包铜粉技术特性与生产工艺控制》,内容包括:

1)微纳米铜粉制备工艺(液相电解/气相沉积/雾化技术),重点阐述液相还原制备技术特点;

2)银包铜粉核心指标:银壳厚度(50-200nm)与抗氧化性关系及高温工艺限制(氧化临界温度220℃);

3)液相法制备微纳米铜粉技术深度解析;

4)化学镀银技术突破,界面空隙消除的机理创新,银层覆盖率>99.5%的工艺控制要点,批次稳定性解决方案。

如您对报告内容感兴趣,欢迎报名参会哦!

报告人介绍

黄惠:昆明理工大学冶金与能源工程学院教授/博士生导师,昆明高聚科技有限公司创始人。现任云南省冶金电极材料工程技术研究中心主任、云南省湿法冶金电极材料创新团队带头人。入选云岭产业技术领军人才、云南省青年学术和技术创新人才和昆明市青年学术和技术带头人。主要从事导电高分子新型节能电极材料、储能材料、特种功能粉体材料、冶金电化学及湿法冶金新材料等应用基础研究及科技成果转化应用工作。主持和参与完成国家级、省部级及企业委托项等30余项,发表学术论文100余篇(其中SCI检索60余篇),授权发明专利58件(其中特种功能粉体技术已通过6件专利技术实现产业化转化),出版专著3部,获省部级科技奖6项。

粉体圈整理