近日,日本东北大学与美国伦塞勒理工学院(RPI)等组成的国际联合研究团队,首次系统揭示了氧在氯化物系固体电解质中对离子传导性能的结构性影响,为全固体电池的材料设计提供了新的清晰指引。

研究显示,架桥氧(Bridging Oxygen)能促进离子移动,而非架桥氧(Non-Bridging Oxygen)会阻碍离子传导,不同材料体系需要找到最适的氧添加量,才能获得最高性能。该成果已发表于2025年11月11日的 Journal of the American Chemical Society(JACS)。

论文信息:

DOI:10.1021/jacs.5c10564

URL:https ://doi.org/10.1021/jacs.5c10564

研究背景

全固体电池被视为下一代高安全、高能量密度储能技术,其核心在于固体材料要像液体一样让离子自由迁移。近年兴起的氯化物系固体电解质兼具硫化物的高传导性与氧化物的稳定性,一度因“少量氧掺杂后传导度意外提升”而备受关注。但氧通常被认为会增强骨架强度、阻碍离子迁移,因此其真正作用一直不明。

研究方法

研究团队使用氧化钠和五氯化钽合成玻璃态固体电解质,结合同步辐射 X 射线全散射、拉曼光谱、XPS 以及第一性原理分子动力学模拟,从实验与理论两方面解析氧的结构位置和 Na+迁移路径。

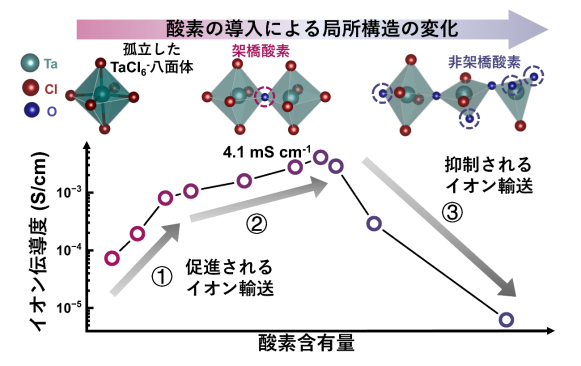

研究发现,随着氧含量增加,Na+传导率出现典型三阶段变化:少量氧使结构无序化,Na+的可移动空间增大,传导度急剧上升;中等氧含量时,形成 Ta-O-Ta 架桥氧网络,提供高效的离子迁移通道,最佳比例为 x≈ 0.5-0.8(Na2O : TaCl5),此时室温下实现 4.1 mS·cm-1的高离子传导度;当氧过量时,非架桥氧出现并与 Na+产生较强相互作用,阻碍离子迁移,传导度急降。简单来说,适量氧即架桥氧为有利因素,过量氧即非架桥氧则为不利因素。

氧含量引起的结构变化与钠离子电导率的关系(“酸素”=氧)

研究意义

这项工作明确了氧在氯化物系电解质中的结构性角色,首次提出通过控制多阴离子的结构位置,可显著优化离子传导路径。这意味着能够更精准地设计下一代固体电解质,使氧不再只是“阻碍者”,而在适当使用时成为性能提升的关键,为全固体电池商业化的材料开发提供了清晰路线图。

粉体圈 Coco编译