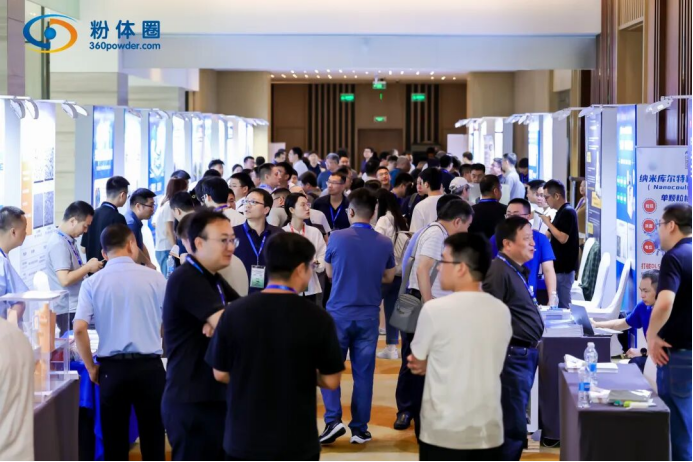

在电子精密制造、新一代能源、信息互联以及先进封装等产业高速迭代发展的浪潮下,以铜、银、镍、银包铜等为代表的纳米金属材料行业正面临关键的“痛点”:一方面,下游应用对粉体粒径及分布、形貌可控性、分散稳定性和浆料流变性等提出了近乎苛刻的严苛要求;另一方面,产业化进程中大规模、低成本、高一致性的绿色制备技术瓶颈亟待突破。如何在保证材料性能的同时有效降低成本、尤其是降低贵金属的消耗,成为关乎产业可持续发展的核心命题。值此技术迭代加速、产业升级提速、国产替代深化的关键时刻,“2025全国纳米金属粉体/浆料制备与应用创新发展论坛”于9月25-26日在苏州成功举办,并吸引了超200位专业人员参会。

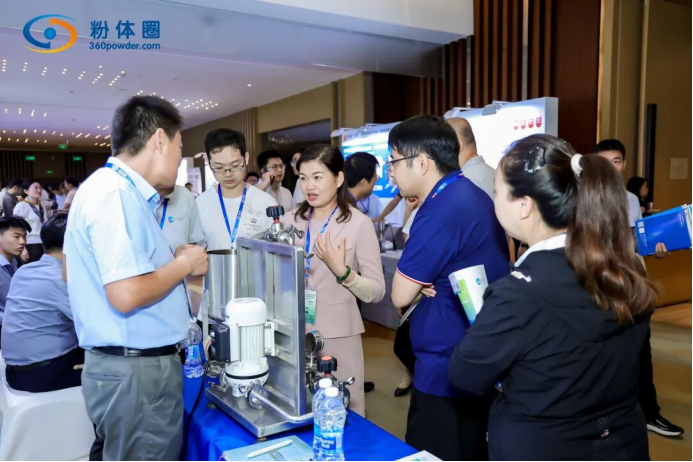

本次论坛作为一个高层次、务实性的交流合作平台,同期共有24家企业在展示区全方位展示高端制备设备、检测仪器、粉体浆料产品及定制化解决方案等。

而在会议现场,上游材料研发机构、先进制备装备供应商、核心粉体与浆料生产企业的权威专家重点探讨当前纳米金属粉体/浆料的技术发展路线与市场动态,分享低成本、规模化、绿色化制备技术的前沿突破与实践经验,并深入剖析它们在光电子、新能源、传感器、微纳制造、导热材料等前沿场景中的创新应用潜能,会场内互动踊跃。

以下是本次论坛的报告亮点总结:

报告1:银基微纳米导电材料的研制及其应用研究

报告人:杨宏伟 博士、研究员、纳米导电材料研究室、主任

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司作为国际一流的的贵金属新材料研发平台,聚焦现代信息、新能源、环境保护、大健康、航天航空等领域所用贵金属的基础研究,并打造应用基础研究-应用开发-产业化共性关键技术开发-产业孵化-市场的高技术创新链。该报告中,杨博士展望了纳米导电材料的未来市场前景,并特别汇报了公司铜、银及其合金粉末等在尺寸及形貌控制上、透明导电油墨/银纳米线导电液/纳米导电浆料在配方体系设计方面等的技术积累。

报告2:微纳米铜粉的工艺开发与市场应用

报告人:钱恒玉 博士、副教授

郑州轻工业大学

微纳米铜粉因具有优异的导电导热性、低电化学迁移性、强可焊性及成本低廉等优势,广泛应用于导电油墨、柔性电子、多层陶瓷电容器(MLCC)和光伏材料等领域。然而,其制备技术在粒度分布、分散性、抗氧化性及工艺成本方面仍面临关键挑战。针对上述问题,钱博士系统分析了多种物理和化学法制备工艺的影响因素、现状与瓶颈,并提出了一种创新解决方案:以氧化亚铜为前驱体,Vc-A为还原剂,PVP为分散剂。基于此,成功开发出粒径(D50)分别为0.25μm和0.5μm的两款类球形微纳米铜粉,并实现了百公斤级量产。

报告3:纳米金属粉体在先进制造业应用中的机遇与技术挑战

报告人:王建伟 副总经理,博士生导师

有研纳微新材料(北京)有限公司

随着新能源与电子信息产品迈向高集成、高功率、高可靠时代,作为电子浆料核心功能相的纳米金属粉体迎来重大发展机遇。针对这一趋势,王总深度剖析了纳米金属粉体在纳米金属粉体在光伏浆料、电子封装与互连浆料、第三代半导体功率器件封装、压敏电阻封装、高密度PCB互连、在柔性电子之FPC、高端MLCC内电极等细分关键领域的应用发展与市场规模。同时,他系统梳理了应用中的关键技术挑战(如烧结活性调控与抗氧化性提升)及其应对方案。

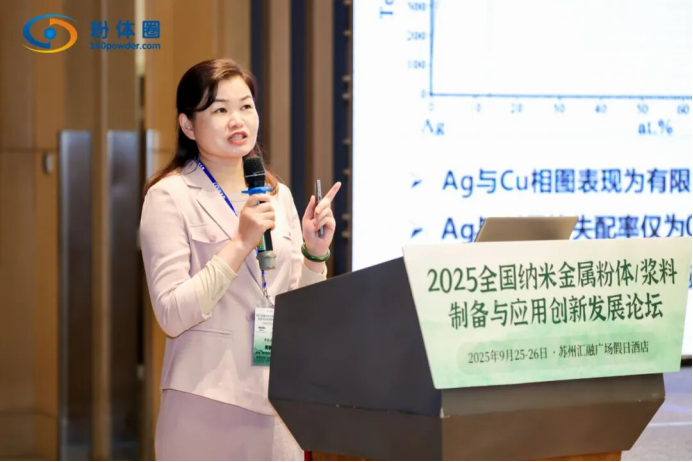

报告4:金属粉体表面镀银技术特性与关键技术

报告人:黄惠 教授、博士生导师、创始人

昆明理工大学、昆明高聚科技有限公司

镀银系双金属导电粒子既具有银优异的导电性,又有低成本优势,逐渐成为电子产业中作为重要的封装材料之一,但由于常见的银包铜颗粒中银和铜的晶格常数相对差异,易使银层脱湿,影响服役性能。对此,黄教授提出了银包铝的创新研发思路,她深入阐释了铝基底上的银沉积机理,系统研究了不同活性铝粉对其镀银效果的影响规律,最终成功开发出了一步法铝粉表面镀银技术,不仅有效克服了银层脱湿问题,还显著提升了制备效率。值得一提的是,黄教授团队依托产学研合作模式,精准掌控0.5-6.0μm铜粉的关键控制参数,并突破了单分散原位化学镀法制备银包铜粉的关键技术,实现了国产替代。

报告5:纳米银颗粒粒径测量技术探讨

报告人:潘林超 高级专家、博士后

珠海真理光学仪器有限公司

激光粒度仪对宽分布以及多峰分布的测量结果较好,但由于爱里斑的反常变化(ACAD)易导致粒度计算干扰,同时测量池平板窗口全反射造成的大角度散射光缺失,形成测量盲区,导致目前的粒度仪只能用不同的反演模式对付不同特征的颗粒样品,失去了粒度测量的客观性。潘老师首先分享了真理光学在颗粒表征上的技术和经验积累,展现了其深厚的技术创新能力。接着重点介绍了真理光学搭载创新斜置梯形窗口系统的 LT3600Plus 激光粒度仪,该仪器通过精妙的光路设计极大程度减少了测量池的探测盲区。同时,团队提出了解决ACAD引起的不确定性的反演算法,使得 LT3600Plus对0.3um以下的测量结果很好。

报告6:高质量银粉在未来电子产业的核心价值

报告人:范晔 博士、苏州公司总经理

北京中科纳通电子技术有限公司

电子产业中消费电子、汽车电子和电子封装颠覆性创新,对于特种银浆银胶有强烈的需求,但目前中高端导电浆料和导电胶,绝大部分依然是德国、日本和美国品牌。中科纳通依托中科院联合摩尔材料研究院,通过对标研发和定制研发,致力于为世界级客户提供导电银浆、导电胶和导电弹性体等高分子导电材料。在该报告中,范博士阐述了微纳米银粉在电子信息、半导体封装、新能源汽车等产业的价值应用,并重点介绍了公司针对上述领域开发的无压烧结银胶、IC/MEMS封装胶等细分产品,满足国家产业战略、中国电子产业领导企业的需求。

报告7:金属/氧化物微纳粉体的可控制备与产业化

报告人:姜兴茂 教授/博士生导师

武汉工程大学

高质量球形超细银、镍、铜等金属粉体因其优异稳定性、导电性、导热性和延展性,市场需求强劲。然而,该行业技术壁垒高,核心制备工艺长期被国外垄断。针对此现状,姜教授团队实现了一系列关键技术突破:包括在基于气溶胶蒸发自组装(EISA)技术上,自主研发了高普适性生产装置,该装置耦合了在线同步破碎与分级功能,融合了传统物理法与化学法的优势,显著提升了粉体加工效率和可控性。此外,姜教授也分享了一步法低共熔体系原位限域自组装可控制备尺寸均匀高纯纳米金属/氧化物、一锅法低成本绿色合成多孔碳限域纳米材料等技术,显著提升了国产高附加值金属纳米粉体的市场竞争力。

报告8:纳米/亚微米分级结构银粉的化学还原生长与烧结性能

报告人:唐思危 副教授、博士生导师

中南大学

面对微米银粉不易团聚但烧结活性较低、纳米银粉烧结活性高却易团聚的矛盾,唐教授团队聚焦于兼具两者优势的多尺度纳米/亚微米银粉体系。首先,唐教授深入阐述了在分级结构银粉的形核与生长过程中,多种关键因素的复杂作用机制,系统探索其内在生长机理,旨在建立可控化的制备方法。随后,唐教授通过系统研究不同含量分级结构银粉的银浆,在变化烧结温度与烧结时间下的烧结行为,确定了实现最佳综合性能的关键工艺窗口。

报告9:微纳米级球/片银和铜粉/银包铜粉的制备及其在电子浆料中的应用

报告人:王惠 教授

西北大学

随着光伏装机量飞速增长,白银需求持续攀升。王教授分析指出:尽管光伏电池单位银浆耗量有望继续下降,但整体装机规模的扩张速度更快,导致光伏行业对白银的总消费量仍将保持增长态势。因此,王教授分享了纳米级球银/片银粉 & 铜粉/银包铜粉上在光伏浆料中应用的前沿进展及制备方法,并着力探索研发贫银、无银技术,着重展示了团队在石墨烯包覆铜/银粉、银包铜粉制备上取得的成果,既大幅提升了复合粉体的抗氧化稳定性,还显著优化了由其制备的导电浆料的综合性能。

报告10:湿化学法量产微纳米金属粉体及其发展趋势

报告人:张猛 教授、研究院院长

苏州星翰新材料科技有限公司

湿化学法通过调控化学反应的动力学与热力学条件,可实现粉体粒径、形貌、成分及表面性质的精准设计。因此,湿化学法被认为是获得导电浆料、电子封装和MLCC电极等高级应用所需粉体的有效途径。不过,该方法仍存在可控制备难度大、体系放大效应显著、批次稳定性不足等天战。苏州星瀚依托多年来在形貌粒度控制、表面修饰方面取得的经验,成功攻克了上述问题。张教授重点介绍了苏州星瀚湿化学法制备高性能银粉、铜粉、镍粉、低温合金粉、银包铜粉、银包镍粉等关键技术,并详细阐述了其产品特性与实际应用效果等。

报告11:纳米金属粉体的生产技术及其在电子元器件上的应用

报告人:李小毛 博士、技术顾问

安徽超晶格新材料科技公司

纳米金属粉体凭借其小尺寸、高比表面积和强反应活性等独特优势,已成为推动多领域材料性能突破的关键材料。李博士首先系统梳理了目前几种主流纳米金属粉体制备技术的特点与现存局限,并重点分享了安徽超晶格公司在“湿法化学还原法”上的技术积累与产业化进展。此外,他还详细介绍了相关产品在粉末冶金、3D打印、电子浆料及抗菌领域的具体应用情况。

报告12:常温常压下绿色快速制备小粒径纳米银粉

报告人:杨仲田 研究员

中国辐射防护研究院

原子级金属粉体粒径极小,可实现粉体的熔点大幅下降和表面原子占比的大幅提高,因而在金属焊接、粉末冶金、3D打印、医疗器械及一体化成型等多个领域展现出广阔的应用前景。目前,原子级金属粉体的制备仍面临诸多挑战,包括原子级精度不足、表面稳定性差、易出现分散与团聚现象、规模化制备难度大以及成本高等问题。为攻克这些难题,杨老师团队致力于开展原子级金属粉体的宏量制备技术研究,提出了基于辐照诱导金属离子原位还原的制备技术,用于开发小粒径纳米银粉。该技术路线具有绿色环保、成本低廉、适于大规模工业化生产等优势,项目完成后预计可实现每日数百公斤级的产能,且制造成本有望控制在每公斤数十元的水平。

报告13:高固含高活性纳米银膏的制备及应用研究

报告人:万军喜 博士、研发总监、研究员

深圳市夏特科技有限公司、玉林师范学院

高固含、高活性纳米银膏能够有效确保导电与导热网络的致密性,同时契合电子封装中对低温工艺的要求。方博士首先指出,目前国内外普遍采用的液相化学还原法制备纳米银,在传统反应釜中存在若干问题。对此,他提出多项改进策略:通过选用新型原料以减少后续洗涤步骤,采用连续反应模式以降低工艺波动,并借助过程强化技术解决高固含量与分散稳定性之间的矛盾。在此基础上,进一步优化设备组合,以匹配优化后的工艺需求,设计并制造出最适合实现材料生产最佳参数的专用设备。最终,报告中还展示了高固含高活性纳米银膏及稀土合金厚膜发热浆料等产品的优异性能。

结语

在本次论坛中,专家们的前沿报告围绕纳米金属材料展开了深入交流,内容涵盖从银、铜等传统贵/贱金属到银包铜、银包铝等新型复合粉体,应用领域亦横跨光伏浆料、MLCC、第三代半导体封装以及柔性电子等众多前沿方向。报告不仅精准剖析了行业在“低成本、规模化、绿色化”制备方面的核心挑战,也展示了一批从基础研究走向产业化应用的关键技术突破。我们希望,本次论坛能为正处于高速发展与深刻变革中的纳米金属材料产业构建了一个及时而高效的交流平台。在此,衷心感谢各位报告专家的精彩分享,以及所有参会企业和同仁的积极参与。让我们携手为推动行业迈向高质量、可持续发展的新阶段注入信心与动力。

苏州纳米金属论坛