当前,光伏产业加速向高效N型电池技术迭代,异质结(HJT)电池凭借其高转换效率、低温度系数和高双面率等突出优势,成为极具潜力的发展方向。然而,由于HJT采用双面发电结构,需要在电池正反两面涂覆低温银浆,导致其银粉耗量远高于单面结构的PERC电池。高昂的银粉成本已成为制约其大规模商业化及进一步降本的关键瓶颈。在光伏行业持续推进“降本增效”的核心目标驱动下,寻找银粉的“平替”迫在眉睫。

来源:网络

相比银粉,铜粉以其极低的价格展现出巨大的成本优势。但铜粉本征最大的劣势在于极易氧化,在电极制备和使用环境中,其导电性会因氧化而急剧恶化,难以满足光伏电池长期可靠运行的要求。因此,兼具成本优势和潜在性能保障的银包铜粉技术应运而生,成为HJT等双面结构电池降本路径上的重要探索方向。

银包铜粉成为银粉“平替”的潜在性能

银包铜粉是通过在铜粉表面均匀且连续地镀一层几十个纳米到几百个纳米的银外壳,形成典型的“核壳型结构”。这种特殊的结构一方面使得铜芯占据了粉末质量的主体,大幅降低了昂贵的银金属消耗量。另一方面,又赋予了银包铜粉接近纯银粉的优异性能:

1.抗氧化性

银包铜粉表面致密且化学惰性较强的银层充当了物理性屏障,可以有效隔绝内部的铜芯与外部环境(氧气、湿气)的接触,从而显著延缓了铜核心的氧化过程。

2.导电性能:

作为电极中的导电填料,银包铜粉可以依靠外部包裹的银层来传导电流。理论上,包覆良好的银壳保证了电流在电极表面的有效传导,能提供接近银粉表面的高导电性。

银包铜粉如何制备

银包铜粉的理想特性极大程度依赖于银包裹层在微观上的完美性与一致性。高质量的银包铜粉是实现其应用价值的前提。能否在铜粉颗粒表面实现均匀、致密、连续且厚度可控的银层覆盖,是制备工艺的核心目标与难点。目前,银包铜粉的制备方法主要有机械 球磨法、熔融喷雾法、化学镀法等:

1.机械球磨法

机械球磨法是将铜粉与银粉按比例混合置于球磨机中,依靠高速旋转的磨球产生的剧烈撞击、摩擦和冷焊作用,将银强行挤压、黏附并冷焊到铜颗粒表面。该方法的优势在于设备相对简单、工艺简洁、理论产量大且成本较低,不涉及复杂化学反应或废液处理问题。然而,其形成的“银层”本质上是机械附着和冷焊结合的银碎片或团块,难以实现均匀、连续、无孔隙且致密的完整包覆层,存在覆盖不全、结合力弱的问题且对包覆形态控制较弱。

为提高传统球磨法的包覆效果,一般是在球磨过程中将铜粉塑形变形成片状,显著增大铜粉与银颗粒的接触面积,同时缩短银原子扩散路径。这有利于银物质在铜片表面更有效地扩散,最终形成结合力更强、镀层相对更致密、更均匀的银包铜片。尽管如此,机械球磨法易引入磨球和罐体的磨损杂质,对产品性能稳定性和长期可靠性构成潜在挑战。

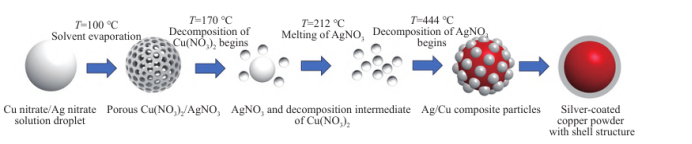

2.熔融喷雾法

熔融雾化法是将含铜、银的熔融液滴进行雾化并在急冷条件下凝固,由于温度较高(>900℃)时,银流动性比铜高,得以向铜颗粒表面迁移,实现铜颗粒的包覆。利用该技术制备银包铜粉,其含银量极低,但表面含银量很高,含银量从表面到内部逐渐减低,呈梯状 分布。但是制备工艺较为复杂,生产成本 高,不适宜大规模生产。

熔融喷雾法制备原理(来源:参考文献1)

3.化学镀法

化学镀银是通过氧化-还原反应将溶液中的银离子还原成单质银并沉积、包覆在铜基体表面的过程。 化学镀法优点是均镀、深镀能力好,能在非金属及半导体材料施镀,设备简单,操作容易,是目前应用最为广泛的银包铜粉制备方法。

按照沉积机理,化学镀可分为置换法与还原法两种类型:

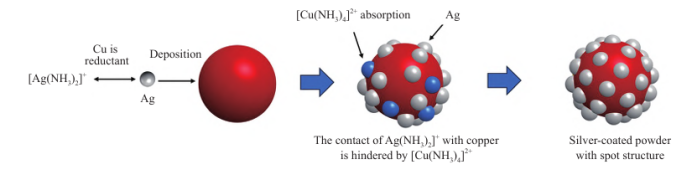

① 置换法

置换法是利用铜的还原电位低于银的特点,当铜粉浸入含有银离子(Ag⁺)的溶液中时,发生电化学置换反应:2Ag⁺ + Cu -> 2Ag + Cu²⁺。银离子被还原沉积在铜粉表面,同时铜原子氧化为铜离子进入溶液。不过,由于铜粉与银源发生置换反 应后,铜粉被银镀层包裹后阻碍了置换反应的进 行,同时铜粉与银源溶液反应速度较快,银镀层 快速沉积在铜粉表面,因此置换法制备的银包铜粉往往具有镀层较薄且 疏松的的问题, 影响其性能。一般可通过在制备过程中加入络合剂(如氨水等),降低反应速率,使金属银缓慢的沉积在铜粉表面,或是通过多次镀银来改善银包铜粉的形貌和包覆率。

置换法制备银包铜粉机理(来源:参考文献1)

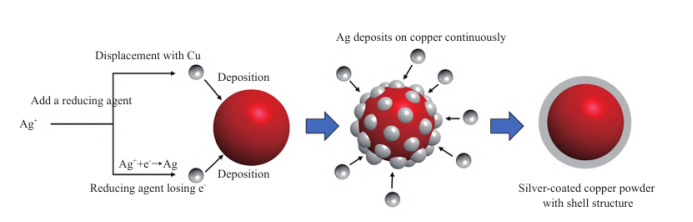

② 还原法

还原法利用还原剂(如甲醛、葡萄糖、水合肼、抗坏血酸)将溶液中的银离子(Ag⁺)还原为单质银,并沉积在铜粉表面。其反应机理包含两个阶段:首先, 由于铜(Cu)的活性高于银(Ag),铜粉首先与 Ag⁺ 发生置换反应: 2Ag⁺+ Cu → 2Ag + Cu²⁺,在铜表面形成银薄层。随着置换银层覆盖铜表面,阻碍了铜与 Ag⁺的直接接触,置换反应停止。此时,溶液中的 Ag⁺ 主要依赖还原剂发生反应(如:2Ag⁺ +还原剂 → 2Ag +氧化产物),银在初始置换层上持续、均匀地沉积增厚,形成结构更致密的银包覆层。

还原法制备银包铜粉机理(来源:参考文献1)

相比单纯置换法,还原法本质上是置换镀与化学还原镀的结合。这种复合机制能有效克服单纯置换法镀层薄且疏松的缺陷。然而,还原法也存在镀液成分复杂、稳定性控制难度高等问题,可通过实施多次化学镀工艺(如补充还原剂和银源)进一步提高包覆层的完整性、致密性及导电性。

小结

随着技术迭代加速,尤其是与HJT等新兴低温电池工艺的协同,银包铜粉的产业化应用潜力正逐步显现。然而,铜元素的引入引发了对其长期可靠性的关注,如何确保银包铜电池在户外多年运行中铜不氧化、不迁移,是浆料和组件厂共同关注的问题。此外,目前主流的化学镀法制备工艺复杂,需对镀液成分、反应温度、时间等参数实施精密控制,方能产出结构稳定、包覆均匀的银包铜粉。因此,银包铜粉最终能否大规模取代光伏银粉仍待实践检验。但可以确定的是,随着制备技术的不断优化,银包铜粉仍是推动光伏产业持续降低成本的重要探索路径之一。

参考文献:

李明钢,汪根深,孙德旺,等.银包铜粉制备与应用的研究进展[J].稀有金属材料与工程.

卢北虎,方佳,彭戴,等.银包铜粉的制备与应用现状[J].船电技术.

郭学益,郑忱奕,王亲猛,等.化学镀法制备银包铜粉研究进展[J].中国有色金属学报.

粉体圈Corange整理