随着锂电池能量密度与安全性需求的不断提升,全固态电池因其高安全性、高电压窗口和潜在的高能量密度而被视为下一代储能技术的重要方向。其中,固态电解质的离子电导率、化学稳定性与界面相容性,是决定全固态电池实际性能的核心因素。在众多固态电解质体系中,氧化物(如Ta 掺杂镧锆氧化物,即LLZTO)和硫化物因其各具优势而成为最受关注的研究对象,并在学术界和产业界取得了快速进展。

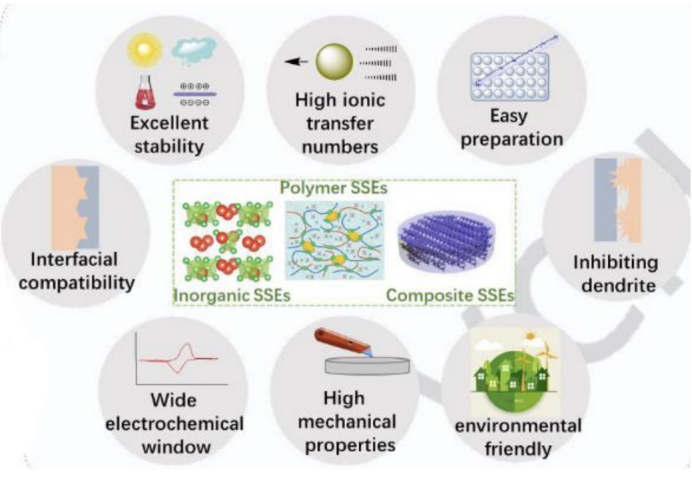

固态锂金属电池优势

然而,不论材料体系如何优化,固态电解质普遍面临一个共同而关键的难题:固-固界面的接触不良。界面缺陷导致接触面积不足、局部应力集中、界面阻抗升高,严重限制电池的倍率性能与循环寿命。在这一背景下,固态电解质的界面润湿性成为影响界面构建质量的核心因素。为了更系统地分析这一问题,本文将以典型氧化物电解质 LLZTO为例,对其在正极和负极界面中面临的润湿性、界面反应及稳定性挑战进行展开讨论。

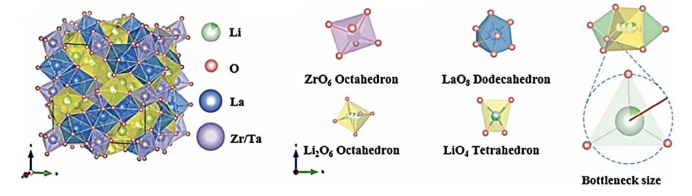

LLZTO 固态氧化物电解质的晶体结构

LLZTO/正极界面问题与优化策略

LLZTO 固态电解质与正极材料之间普遍面临界面电阻大和空气稳定性差的问题。界面电阻的主要来源包括:

(1)LLZTO 与正极材料在界面处发生反应生成新的界面相;

(2)界面发生原子互扩散并生成界面相;

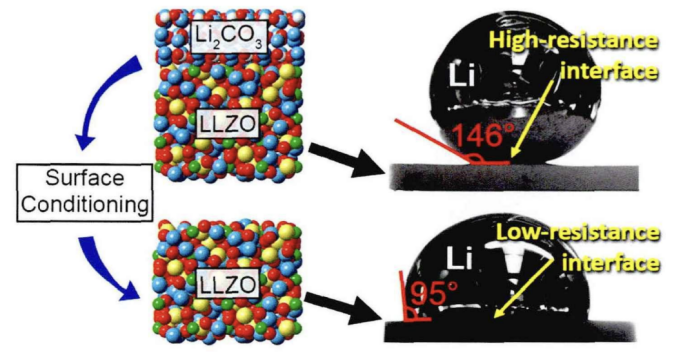

(3)LLZTO 与空气中的 CO2和 H2O反应,在表面形成含 LiOH与Li2CO3的绝缘层。

这类界面相的产生与两者在化学性质上的显著差异密切相关。由于正极材料通常具有较高的电子电导率,而固态电解质需保持低电子电导率、高离子电导率,两者之间电荷载流子浓度的差异会导致界面处形成电子浓度梯度,使锂离子从电解质向正极迁移并最终生成界面相。

以LLZO为例,其表面产生的Li2CO3,导致界面润湿性变差的示意图

针对 LLZTO/正极界面,界面优化的核心是改善界面接触性能,主要策略包括直接结合与引入中间层两大方向。

l 直接结合方法

Han等人通过将钴酸锂、LLZO 粉体与 L2.3C0.7B0.3O3助烧剂共混并与 LLZO 共烧结,使钴酸锂均匀镶嵌在 LLZO 表面,显著降低了界面电阻并提升了电池寿命和离子电导率。Ohta 等人通过向 LiCoO2 中加入 Li3BO3,并利用丝网印刷与热处理将正极与 N 掺杂 LLZO 陶瓷片焊接,实现了室温下 0.05 C 电流密度可达 100 mAh·g-1的性能。然而进一步的研究也表明,直接结合法在某些体系中会导致 LLZTO 在界面处发生元素互扩散甚至相变,从而降低电性能,因此该方法存在一定局限。

l 引入中间层

该路径可避免 LLZTO与正极直接发生化学反应。Kato等人采用磁控溅射在LLZO上沉积Nb 缓冲层,有效阻止了LLZO与 LiCoO2生成 La2CoO4 中间相,并显著提高循环性能及离子电导率。Jeon 等人则通过PDA(多巴胺)包覆LLZTO粉末,并制备PVA/BMIMOTf/IL复合膜。PDA包覆不仅改善烧结过程中的粉体团聚,提高LLZTO的润湿性,还使复合膜离子电导率从7.6×10-4S·cm-1提升至 2.0×10-3S·cm-1,提升幅度达到一个数量级。

LLZTO/负极界面问题与优化策略

在负极侧,LLZTO 与金属锂之间的界面不仅存在界面电阻与润湿性不足的问题,更关键的是锂枝晶的生成与生长风险。LLZTO /负极界面问题主要来源于四个方面:

(1)LLZTO与空气中的 CO2和 H2O 反应形成LiOH与 Li2CO3 绝缘层,使其与金属锂界面相容性极差,导致界面电阻增大;

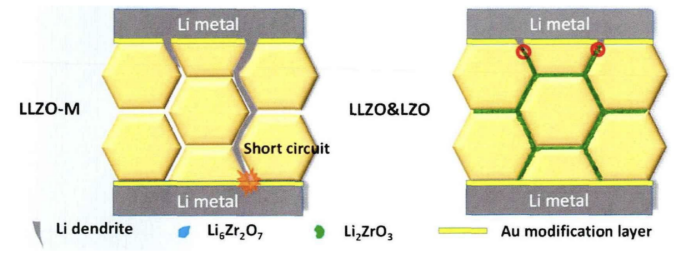

(2)多晶 LLZTO 内存在晶界、缺陷和孔隙,而晶界电子电导率高于体相,使锂枝晶更容易沿晶界方向生长;

(3)锂负极表面本身存在的 Li2O 层也会阻碍润湿与离子传输;

(4)锂负极在循环过程中的体积变化会逐渐破坏固-固接触,使界面电阻上升并降低循环寿命。

锂枝晶沿LLZO的晶界和缺陷生长示意图

由于 LLZTO与锂负极直接结合会显著增加枝晶风险,因此主流策略均采用引入中间层的方法进行界面调控。

l 引入中间层

Wan等人通过磁控溅射在LLZTO表面沉积多孔锌层,并在300℃下与锂反应形成三维锂锌合金骨架。该结构不仅改善了界面润湿性能,还有效抑制了锂枝晶生长,同时提升离子传输速率,显著延长固态电池的循环寿命。针对LLZTO表面的 Li2CO3绝缘层问题,Zhang 等人通过对LLZTO表面的Li2CO3进行改性,使其转化为亲锂层,也改善了LLZTO的润湿性能,具体做法是引入SiO2与Li2CO3发生双重置换反应,使其转化为亲锂的 Li2SiO3或 Li4SiO4。

总结

尽管 LLZO(含LLZTO)因其高锂离子电导率和化学稳定性,被视为最具潜力的氧化物类固态电解质体系之一,但其固-固界面的接触不良已成为制约其工程化应用的关键瓶颈之一。

从上文可以看出,改善固-固界面接触不良的主要技术路线中,不乏对固态电解质进行粉体改性或表面包覆的策略,可以起到有效抑制界面副产层的生成、提升界面稳定性并改善与金属锂的接触性能的作用。

引用资料:

[1]徐泽贤.LLZTO固态电解质/金属锂界面改性及其性能研究[D].东莞理工学院,2025.DOI:10.44357/d.cnki.gdgut.2025.000202.

[2]赵永涛.基于LLZTO固态电解质的锂金属电池负极界面改性及电化学性能研究[D].山东大学,2024.DOI:10.27272/d.cnki.gshdu.2024.005687.

粉体圈整理